田邉 弦 院長

GEN TANABE

日常的なお悩みから生活習慣病の専門的診療まで。かかりつけ医として地域を見守っていきたい

昭和大学医学部医学科卒業。木沢記念病院での初期臨床研修医を経て、同病院循環器病センター 循環器内科に入職。以降、心臓血管研究所付属病院、中部国際医療センター 循環器病センターを経て、2024年11月5日に『丹野内科・循環器・糖尿病内科』を開院( JR常磐線 / 東京メトロ千代田線「松戸駅」より徒歩6分、新京成電鉄/上野東京ライン「松戸駅」より徒歩7分)。

田邉 弦 院長

丹野内科・循環器・糖尿病内科

松戸市/松戸/松戸駅

- ●内科

- ●循環器内科

- ●糖尿病内科

- ●健診・検診

長年、地域の訪問診療を担ってきたクリニックが新たな体制をスタート

両親が薬剤師でした。初めは薬剤師を目指すことも考えていたのですが、2人からの勧めもあって医師の道を志したのです。医療というものに実際に携わるようになったのは大学の5年生になり、病院実習に行くようになってからでしょうか。思えば、循環器への興味は学生の時分から持っていたような気がします。循環器は人の命に直結する科と言えるでしょう。例えば心筋梗塞になり救急で運ばれた方が、カテーテル治療を行って一命をとりとめるということがよくあります。生死に直結する場面に医師として関われる点に大きな魅力を感じたのです。

2024年11月に『丹野内科・循環器・糖尿病内科』を開院いたしました。遡ること20年前、2003年より当法人の理事長である丹野文博が『丹野内科・循環器科』を開業し、訪問診療を主として地域医療を担ってきました。訪問診療に加え、新たに外来診療のクリニックを始めることで、さらなる地域医療への貢献を目指す形となったのです。それまで、訪問診療を受診されていた方やその家族の方が外来での通院を望まれても、それを叶えてあげられない、ということがあったのです。クリニックが始まったことで、そうした方々を受け入れることができるようになりましたし、逆に、クリニックを通院されていた方が訪問診療に移行する際、スムーズにご案内ができるというメリットも生まれてくると期待しています。

生活習慣病の良質なコントロールをお手伝いしていく

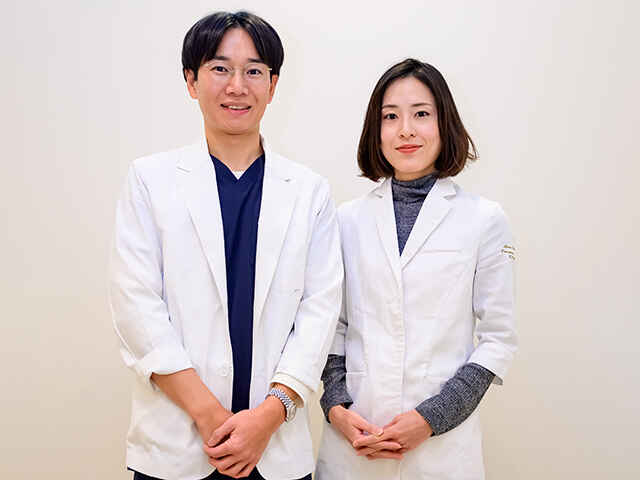

院長である私が循環器の専門医であり、妻であり副院長の田邉 優希は糖尿病の専門医です。循環器も糖尿病も、生活習慣病を診る科であるという共通点があります。だからこそ、生活習慣病をうまくコントロールし、心筋梗塞や脳卒中になってしまう人をいかに減らしていくかということが、当院の理念であり、追い続けていくテーマです。

病院勤務時代、心筋梗塞や狭心症のカテーテル治療を数多く行ってきましたが、それは言わば根本的治療ではなく、完全に良くなるわけではありません。一旦は回復しても、リスク因子である生活習慣病のコントロールが以前のままであれば、何度も病気を繰り返してしまうことになります。生活習慣病のコントロールは、より身近に患者さんと接していくクリニックが大きな役割を担っていくと考えておりますし、その任をしっかりと果たしていきたいと考えています。

1人ひとりの方のお気持ちに寄り添い、診療を続けていただけるように

患者さんのお話をしっかりと伺い、人となりを含めた様々な背景を考慮した上で治療を提案し、進めていければと考えています。どの疾患であれ、医療的なベストの対応というものはございます。しかし、それに固執したところで、患者さんが治療を継続していけなければ意味はありません。そもそも、生活習慣病と呼ばれる疾患の多くは症状がないものですから、当事者たる患者さんの自覚が乏しい面があるのは仕方のないこととも言えるのです。そこを超えて、いかに患者さんに重要さを理解し、ご自身で取り組んでいただけるか、ということに重点を置く必要があります。治療を継続していただくことが何よりも大切なことですので、モチベーションを喚起し、無理のない形で続けていただけるよう、患者さんと一緒に歩んでいければと考えています。

日本循環器学会循環器内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医の2診体制

糖尿病ではHbA1cの値を迅速に測定できる機器を導入しています。その結果をもとに治療の方針を検査当日に参考にできる体制を整えておりますので、通院の負担の軽減につながると考えています。インスリンを使用するとなると、私を含め、非専門医での細かな対応は難しい面があります。専門医である副院長がインスリンの導入および細かな調整が行える点は、当院の強みと申していいでしょう。

循環器については、近々エコー検査を導入していきます。エコーの利点は、何よりその気軽さにあるでしょう。痛みもなく、お身体への負担もありませんので、採血などと比べても検査に対するハードルが低いという利点があります。特に心臓の弁の様子を観察するには、リアルタイムで見れるエコーは非常に優れた機器であり、その有効性を生かしていければと考えています。

心臓の悪い方は、糖尿病を抱えておられる方が多く、その逆もまた然りです。心臓が悪くなる最も大きな要因が糖尿病と言われており、両者をそれぞれの専門医が診ていける点は、当院の大きな特色と考えています。

糖尿病、循環器以外で特に力を入れているとなりますと、睡眠時無呼吸症候群の検査および治療が挙げられます。生活習慣病や心臓病のある方は、睡眠時無呼吸が隠れていることが非常に多いのです。就寝時に呼吸が一時的にとまる、日中に眠気を感じるなど、自覚可能な症状はありますが、ご自身で気づかれてないケースが多々あります。当院では検査およびCPAPの導入も行なっていますので、心当たりのある方はまず一度ご相談いただければと思います。

これから受診される患者さんへ

お身体のことで何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。どのような異常があり、どのような病気の可能性があるか、といったことをまず最初に相談させていただくことは、内科医の大きな役割です。2人それぞれの専門分野を生かしながら、総合内科専門医として医療の窓口としての役割も担ってまいります。繰り返しになりますが、お身体のことで気になることがありましたら、遠慮されることなくお気軽にご相談ください。

※上記記事は2024年11月に取材したものです。時間の経過による変化があることをご了承ください。

田邉 弦 院長 MEMO

総合内科専門医 /循環器専門医

- 出身地:岐阜県

- 出身大学:昭和大学

- 趣味:ゴルフ

- 好きなアーティスト:サザンオールスターズ

- 好きな観光地:沖縄

- 座右の銘:「継続は力なり」

田邉 弦 院長から聞いた

『大動脈瘤』

命を守るために、生活習慣をしっかり見つめ直し、改善することが重要

この疾患の特徴は、病態が深刻になるまでさしたる症状がないことです。腹部の場合、血管の径が50ミリを超えると破裂の危険性が高くなってきますが、症状がないために知らず知らずのうちに大きくなってしまうのです。破裂に至ると急激な痛みを伴うことになり、血液が身体の中に出てしまうことになりますから、生命の危険に及ぶことが往々にしてあります。

レントゲンで発見されることもありますが、それは非常に稀な例と言えます。他の病気を疑い、CTやエコーの検査で発見されるケースもありますが、それも偶然の要素が強いでしょう。検査で早期に発見することが難しい面を考慮すると、やはり動脈硬化の危険因子である高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の治療をしっかりと続け、喫煙などの習慣を見直すことが最大の予防策と言えます。大動脈瘤に限らず、動脈硬化疾患は家族歴も重要ですので、お身内の方で動脈硬化にまつわる疾患を経験された方がいらしたら、一定のリスクがあると考え、生活習慣病を気にかけていただくことが大切です。

グラフで見る『田邉 弦 院長』のタイプ

|

どちらかというと 穏やかで明るく話しやすい先生 |

|

||||

![]()

| 穏やかでやさしく 話しやすい |

エネルギッシュで 明るく話しやすい |

![]()

先生を取材したスタッフまたはライターの回答より

|

どちらかというと 穏やかで明るく話しやすい先生 |

|

||

| 穏やかでやさしく 話しやすい |

エネルギッシュで 明るく話しやすい |

|||

先生を取材したスタッフまたはライターの回答より

CLINIC INFORMATION

丹野内科・循環器・糖尿病内科

田邉 弦 院長

松戸市/松戸/松戸駅

- ●内科

- ●循環器内科

- ●糖尿病内科

- ●健診・検診

| 医院情報 | 院長紹介 | 求人 | MAP | 徒歩ルート |

| 医師の声 | 患者の声 | お知らせ | WEB予約 |

オンライン 診療 |

| 電話 | 03-6426-5933 |

|---|---|

| 所在地 | |

| 最寄駅 | |

| 駐車場 | |

| WEB | |

| 休診日 |